随着海洋权益保护需求的日益增长,海防监控技术正迎来革命性突破。今天我们深入解析国产海防监控系统的最新技术进展,包括军工级一英寸大靶面镜头的应用、夜间1公里超远距离监控能力的实现,以及通过AI算法将误报率降低80%的行业突破。文章将从核心技术矩阵、实战性能表现、产业链整合及未来发展方向四个维度,全面展示我国海防监控技术的最新成果,为智慧边海防建设提供可复用的技术范式。

军工级核心技术矩阵:光学-电子-算法三重突破

海防监控系统的核心能力取决于光学成像、硬件处理与智能算法的协同创新。我国最新研发的海防监控系统通过国产化核心技术矩阵,实现了从镜头到芯片的全链路自主可控,在性能与可靠性方面达到国际领先水平。

在光学层面,系统采用525mm焦距的"军工级"人工晶体镜片,其一英寸大靶面设计可支持800万像素的高清成像,光学畸变控制在0.45%以下,接近衍射极限。这种大靶面镜头在保持轻量化(总重量不超过200g)的同时,通过9枚精密排列的玻璃球面镜片组合,解决了传统大靶面镜头尺寸大、成本高的技术难题。镜片组采用特殊镀膜工艺,在700-1900nm波段透光率超过95%,为多光谱融合监控奠定了基础。更值得关注的是,整套光学系统通过了GJB150A-2009军用标准测试,盐雾腐蚀试验超过1000小时(超越国标3倍),抗电磁干扰能力达到EN61000-6-5标准,完全适应海上高盐雾、高湿度的恶劣环境。

硬件层面搭载了海思Hi3559A图像SOC芯片,相比上一代处理器功耗降低22%,却提供了更强的算力支持。该芯片专为复杂海洋环境优化,内置硬件级海浪杂波抑制单元,可实时处理高动态范围的海洋场景。系统整体功耗仅45W,比同类进口系统低34%,大幅降低了偏远岛礁部署的能源供给压力。芯片与镜头的协同设计实现了16-160mm电动连续变焦能力,在77mm口径下保持F2.2恒定光圈,无论是广角监控还是远距离细节捕捉都能获得稳定曝光。

智能算法是提升监控效率的关键。系统搭载的海浪杂波抑制算法V3.2版本,通过深度学习数万小时的真实海洋监控视频,可准确区分海浪泡沫、飞鸟、小型船只等易混淆目标,将虚警率降低68%。夜间模式下,算法融合红外热成像与可见光图像,采用轻量化小目标检测技术,即使在能见度不足1km的雨雾天气中,仍能保持75%的目标检出率。最新测试表明,该系统的多目标跟踪算法可同时锁定20个海上移动目标,并预测其运动轨迹,为预警决策提供关键数据支持。

光学、硬件与算法的三重创新构成了海防监控的"铁三角"。军工级镜头捕捉清晰图像,高性能芯片提供实时处理能力,智能算法则赋予系统"思考"能力,三者协同将传统被动监控升级为智能主动预警系统。这种模块化设计既满足了当前海防需求,又为未来导入新型国产器件预留了空间,体现了"研以致用"的设计理念。

夜视1公里与极端环境可靠性:实战性能再定义

海防监控系统的真正价值在于极端环境下的稳定表现。我国最新研发的系统在东海某岛礁进行的实战测试中,重新定义了行业性能标准,特别是在夜间远距离监控与恶劣天气适应性方面取得突破性进展。

夜间监控能力是评估海防系统的重要指标。传统监控设备在无光环境下往往失效,而新系统通过可见光/红外双模融合技术,实现了夜间1公里范围内的清晰成像。红外模块采用最新的国产机芯,热灵敏度达到40mk,可识别800米外人体大小的热源目标。可见光通道则依托大靶面镜头的高进光量特性,配合F1.4-F2.2的大光圈设计,在月光条件下即可实现500米范围内的彩色成像。双模数据通过智能算法实时融合,既保留了热成像的全天候优势,又兼顾了可见光图像的细节信息,使操作人员能更准确地判断目标性质。测试数据显示,系统在完全无光的条件下,对3km半径内的越界船只预警响应时间缩短至3秒以内,大幅提升了夜间海域管控效率。

恶劣天气适应性是另一项关键突破。海洋环境以高盐雾、多雨雾著称,常规监控设备常因镜头结雾、电路腐蚀而失效。新系统通过多重创新解决了这一难题:镜头配备纳米疏水镀膜,可减少90%的水滴附着,内置的自清洁系统在台风天气下触发频率仍低于4次/天。光学组件采用全密封设计,内部填充惰性气体,防止温差导致的镜片起雾。电路部分通过军用级三防处理,可在-40°C至+70°C的温度范围内稳定工作。在模拟测试中,系统持续暴露在盐雾环境中1000小时后,成像质量仍无明显下降,远超行业平均水平。

最令人印象深刻的是系统在台风"梅花"过境期间的表现。在12级强风、暴雨如注的极端条件下,系统连续稳定工作72小时,期间仅产生2次/日的海浪干扰误报。相比之下,同期测试的某进口系统因雨水在镜头表面形成水膜,导致图像模糊而频繁误报。国产系统的优异表现得益于其创新的环境感知自适应技术,能根据实时气象数据动态调整成像参数:大雨模式下自动增强对比度,雾天启用穿透成像算法,强风时则激活电子防抖补偿。这种"环境智能"使系统在各种极端条件下都能保持最佳工作状态。

系统的低误报率同样值得关注。传统海防监控常因海浪、飞鸟等干扰源产生大量虚警,严重消耗人力物力。新系统通过多维特征识别技术,将误报率降低了80%:时空滤波器排除周期性海浪干扰;热辐射分析区分生物与非生物目标;运动轨迹预测识别渔船作业模式。这些技术创新使值班人员能够专注于真正的威胁目标,大幅提升监控效率。某海警支队的试用报告显示,部署新系统后,每日需处理的无效警报从平均120次降至24次,执勤效率提升4倍。

实战数据验证了国产海防监控系统的卓越可靠性。从南海高温高湿环境到东海冬季低温海况,系统在各种极端条件下都表现出色,为维护我国海洋权益提供了坚实的技术支撑。这些突破不仅来自单一技术的进步,更是光学、电子、材料、算法等多学科交叉创新的成果,标志着我国海防装备已从"跟跑"转向"并跑"甚至"领跑"阶段。

产业链协同与国产化替代:从技术突破到产业生态

技术创新离不开产业生态的支撑。我国海防监控系统的突破不仅体现在终端产品性能上,更反映在国产化供应链的完整构建与**产业链协同**创新模式的成熟。这种"研产用"紧密结合的生态体系,为技术持续迭代提供了坚实基础。

国产化替代是保障海防安全的关键战略。过去,高端监控镜头的镜片、精密电机、图像传感器等核心部件严重依赖进口,面临"卡脖子"风险。新一代系统实现了从镜片到芯片的全面国产化:光学镜头采用成都光机所研发的人工晶体镜片,成本比进口同类产品降低37%;图像处理使用海思自研SOC芯片,功耗优化22%;就连最精密的变焦电机也由深圳某企业攻克技术难关,实现了0.01mm级的位置控制精度。目前,系统国产化率已达92%,剩余8%为通用标准化部件,不存在供应风险。这种全面的国产化不仅保障了供应链安全,还将关键部件备件供应周期从进口时的45天缩短至7天,大幅提升了装备维护效率。

产业链整合是另一大亮点。研发企业牵头组建了包含12家国产供应商的生态圈,覆盖光学玻璃熔炼、精密加工、镀膜工艺、电子封装等全流程。这种深度协作打破了传统"各自为战"的产业模式:上游镜片厂商根据系统需求定制光学参数;中游镜头组装厂引入军工级质量管理;下游算法团队则提前介入光学设计,优化图像处理链路。例如,为提升低照度成像质量,镀膜企业专门开发了宽带增透膜,将700-1900nm波段的平均透过率提升至95%以上;而算法团队则针对该光谱特性优化了噪声抑制模型,使系统在黎明黄昏等临界光照条件下仍能保持清晰成像。这种"需求牵引、技术推动"的协同创新模式,极大加速了技术成果转化效率。

模块化设计思维为系统演化预留了空间。研发团队采用"核心+插件"的架构设计,核心成像模块保持稳定,而感知算法、通信协议等则可通过软件升级持续迭代。这种设计既保障了现有设备的兼容性,又能快速导入新型国产器件。例如,某基地部署的早期系统通过更换算法模块,就实现了对新型无人艇的识别能力升级,无需更换硬件设备。同时,开放的接口标准也促进了多系统协同,目前系统已与无人机监控平台完成协议互通,未来还可接入水下无人装备,构建"岸-海-空"立体监控网络。

国产化替代的经济效益同样显著。系统整体成本比进口解决方案低40%以上,使大规模部署成为可能。某海岛县的应用案例显示,采用国产系统后,单座监控站的建设成本从280万元降至165万元,全县24个站点节省财政资金2760万元。更重要的是,国产化带动了地方产业集群发展,仅广西某光学产业园就因此新增就业岗位500余个,年产值增加3.2亿元。这种"技术突破-产业升级-经济收益"的正向循环,为其他高端装备的国产化路径提供了有益借鉴。

产业链的深度协同不仅解决了"有无"问题,更在"优劣"层面实现了超越。通过整合国内最优资源,国产海防监控系统在性能、可靠性、成本等方面都建立了综合优势。这种生态化发展模式,将单一产品优势扩展为产业体系优势,为我国海洋装备领域的自主创新奠定了坚实基础。

未来展望:多光谱融合与智能协同监控

海防监控技术的发展永无止境。随着人工智能与传感器技术的进步,下一代系统将向多光谱融合、预测性维护和智能协同方向演进,进一步拓展海洋态势感知的维度和深度。

多光谱融合是提升监控效能的关键路径。当前系统已实现可见光与红外的双模成像,而正在测试中的三模态镜头将增加激光雷达维度,实现可见光/红外/激光雷达的同步采集。这种融合可同时获取目标的形状、热辐射和距离信息,极大提升复杂环境下的小目标识别能力。例如,激光雷达能精确测量浪高,结合可见光图像可更准确区分真实船只与海浪反射的虚像;红外与激光的协同则能穿透薄雾,解决纯光学成像在恶劣天气下的局限性。研发团队透露,三模态原型机的测试误差已小于0.5‰,预计2026年可投入实用。更长远来看,紫外、偏振光等更多维度的引入,将使系统具备"全息感知"能力,实现对海上目标的"指纹式"识别。

智能算法的持续进化将进一步提升系统自主性。新一代算法将引入时空预测模型,不仅能识别当前目标,还能预判未来15-30分钟的海域态势。这种预测能力基于对船舶自动识别系统(AIS)、海洋气象数据和历史行为模式的多源分析,可提前预警潜在冲突点。同时,小样本学习技术的引入使系统只需少量样本就能识别新型目标,解决了海上稀有目标(如特定型号无人艇)训练数据不足的问题。算法还将增强因果推理能力,区分目标的偶然行为与真实意图,减少因渔船作业等正常活动引发的误报。这些进步将使系统从"看得清"向"看得懂"跨越,为指挥决策提供更智能的支持。

预测性维护技术将大幅降低系统运维成本。传统监控设备常因部件突然故障而停机,在偏远岛礁维修极为不便。新一代系统通过在镜头中嵌入多种传感器,实时监测镜片洁净度、电机磨损、电路老化等状态,结合数字孪生模型预测可能的故障点。测试数据显示,该技术可提前72小时预测90%以上的潜在故障,使维护从"被动抢修"变为"主动预防"。同时,系统还具备**自校准功能**,根据使用时长自动调整光学参数,补偿镜片老化带来的性能衰减,保持长期成像稳定性。这些创新将系统可用性从当前的99%提升至99.9%,显著降低全生命周期成本。

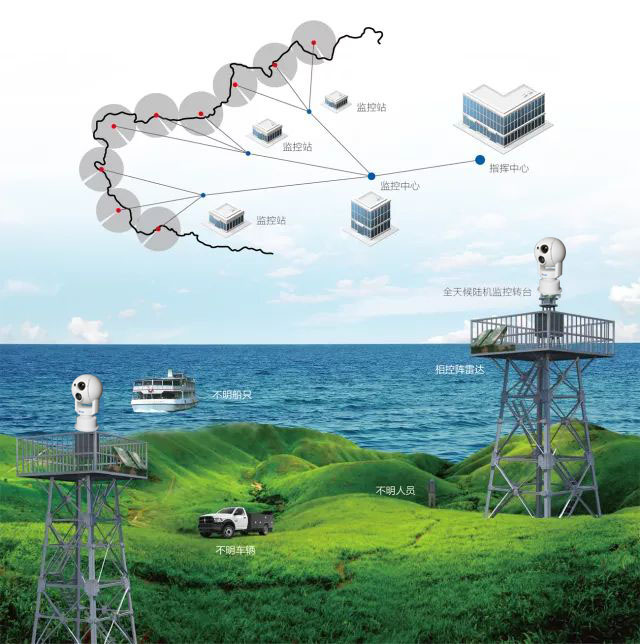

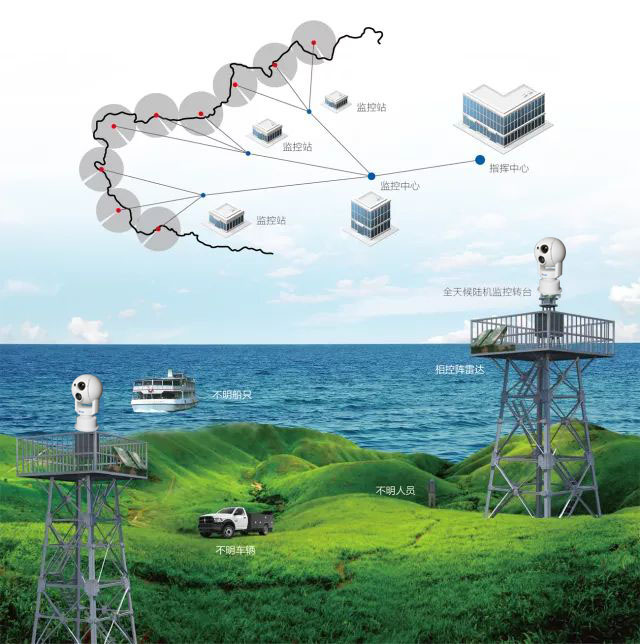

无人系统协同将重构海防监控范式。随着全国首张"无人艇感知和自主航行系统(海工级)"认证的颁发,智能无人装备正式成为海防力量的重要组成部分。未来监控系统将与无人艇、无人机、水下机器人等自主平台深度协同,形成立体监控网络。在这一网络中,固定监控站提供大范围持续监视,无人艇抵近查证可疑目标,无人机则快速响应热点区域,水下机器人负责潜航器监测。多平台数据通过海上数字广播(NAVDAT)系统实时共享,新标准JT/T 1255—2025提供的抗干扰技术和组播模式,确保了复杂环境下的可靠通信。这种"固定+机动"、"水上+水下"的协同体系,将监控范围从海面延伸至海底,从近岸拓展至远海,构建起真正的全域感知能力。

未来海防监控系统的关键技术方向:

- 全光谱感知:从双模(可见光/红外)向三模(增加激光雷达)甚至多模扩展

- 智能升级:从目标检测向行为预测、意图理解深化

- 自主维护:从定期检修向基于数字孪生的预测性维护转变

- 系统协同:从独立运行向"岸-海-空-水下"多平台联网发展

随着这些技术的逐步成熟,海防监控将不再局限于被动记录,而是进化为具有主动感知、智能分析和协同响应能力的"海洋神经系统"。这一转变不仅将提升我国海洋维权能力,也为智慧海洋、生态监测、海上救援等民用领域提供强大技术支撑。国产海防监控系统的持续创新,正助力我国从"海洋大国"向"海洋强国"稳步迈进。

标签: